Dresser la carte anatomique de la MH: une histoire qui implique tout le cerveau

Un nouveau livre qui décrit un siècle de données anatomiques MH et conclut que la MH affecte l'entièreté du cerveau.

Bien que de nombreux scientifiques pensent que les dégâts causés dans une partie du cerveau appelée le striatum sont principalement responsables de la MH, c’est un peu un vue réductrice de ce qui se passe réellement dans le cerveau au cours de la MH. Un nouveau livre couvrant une centaine d’années de techniques de recherche fait le résumé des découvertes qui ont permis d’obtenir une image plus complète de la MH qui affecte l’entièreté du cerveau.

L’histoire de la maladie de Huntington, sur une centaine d’années.

Lorsque Georges Huntington a publié pour la toute première fois une description d’une maladie héréditaire du mouvement en 1872, il a résumé tout ce qui se savait à ce moment-là au sujet de la MH en quelques paragraphes seulement. A l’époque, cette connaissance se limitait à une image purement clinique de la maladie, à savoir la chorée (mouvements involontaires) et d’autres symptômes, en plus de la notion d’un problème héréditaire. Si vous vous êtes jamais demandé pourquoi cette maladie porte le nom de Huntington, ce n’est pas parce qu’il fut le premier à découvrir ou décrire cette maladie – c’est juste parce qu’il fut le premier à la présenter au monde médical avec précision et compassion.

Image credit: Lindsay Hanford, Geoff B Hall

Quelques 150 années plus tard, rechercher « maladie de Huntington » dans une base de données scientifique produit des dizaines de milliers d’articles et publications. Grâce aux techniques d’imagerie moderne, nous avons à présent une compréhension extensive de la maladie de Huntington et des changements qui se passent dans le cerveau, depuis les mécanismes cellulaires invisibles jusqu’aux circuits anatomiques. Comme chaque chercheur ou docteur ne peut jamais qu’étudier une petite pièce de ce puzzle qu’est la MH, il est important de prendre un peu de recul et voir si l’on arrive à assembler toutes ces pièces et à former un début d’image. Ce genre d’exercice se passe souvent dans le milieu scientifique, il nous permet de mieux progresser et comprendre comment décrire, rechercher et traiter une maladie.

Dernièrement, quatre chercheurs chevronnés, sous la guidance de Udo Rüb, ont assemblé une revue exhaustive de la littérature (un peu comme un manuel avancé) résumant tout ce que l’on sait au sujet de l’effet de la MH sur le cerveau humain, depuis bien avant l’époque de Georges Huntington jusque 2015. En se consacrant à plus d’un siècle de recherche sur l’anatomie et la pathologie de la MH, leur analyse suggère que la MH affecte le cerveau de façon bien plus globale qu’on ne le pense. Cette nouvelle perspective va influencer la façon dont les docteurs et chercheurs pensent aux symptômes et aux traitements.

Ce que nous connaissons depuis bien longtemps: les ganglions de la base dans la MH.

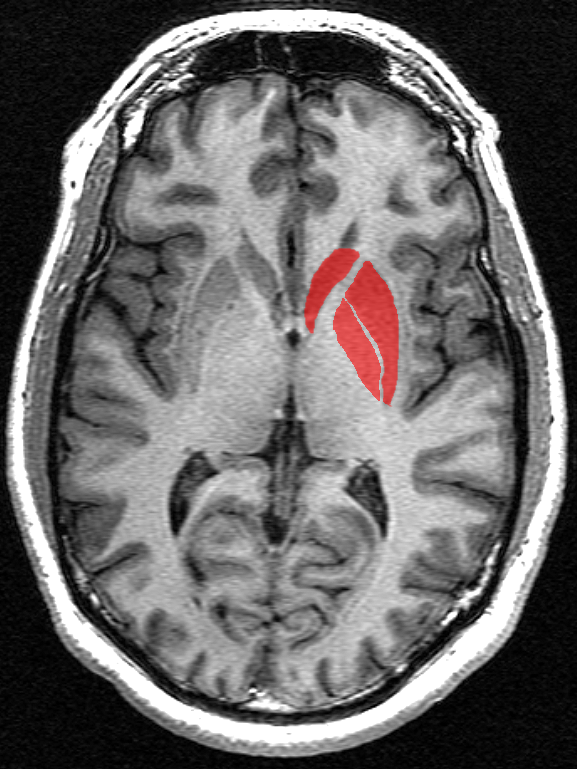

Que savons-nous donc des changements qui se passent dans le cerveau au cours de la MH? Vous savez probablement déjà que c’est cette partie appelée ganglions de la base qui est la plus touchée dans la MH. Cette structure, enfouie profondément dans le cerveau, est en fait un groupe de noyaux interconnectés qui communiquent entre eux pour contrôler les mouvement et la motivation.

«La perte de cellules du striatum s’accompagne de changements bien spécifiques dans d’autres régions du cerveau, en suivant une chronologie et un mouvement bien précis. »

Un de ces noyaux s’appelle le striatum. Quand on parle de façon générale des changements cérébraux progressifs, on pense le plus souvent au type de cellules les plus communes dans le striatum : ces cellules s’appellent neurones épineux moyens, et pour raison encore mystérieuse, ceux-ci sont particulièrement vulnérables chez les personnes proteuses de la mutation génétique de Huntington.

Bien avant que l’on n’en sache plus sur leur façon de communiquer ou sur leur anatomie, des anatomistes du début du vingtième siècle ont remarqué que quelque chose ne tournait pas rond pour ces cellules chez les patients MH. En comparant les analyses d’autopsie (après le décès) de cerveaux de personnes affectées par la MH à ceux de personnes non-affectées, il etait clair que le striatum avait rétréci – la protubérance cellulaire qui définit habituellement le striatum ressemblait plus à un ballon dégonflé. Et comme ce changement était visible à l’oeil nû, le striatum est vite devenu un sujet d’étude intéressant dans la MH.

Aujourd’hui, nous savons qu’un des rôles principaux des neurones épineux moyens du striatum est d’envoyer des messages inhibiteurs aux cellules qui contrôlent le mouvement, leur demandant de se taire. Sans ce message, ces cellules excitatoires super actives seraient constamment en train de faire passer leur propre message -du genre comme « allez les muscles, on se bouge! ». La perte d’une bonne partie de ces neurones épineux moyens permet aux messages des cellules excitatoires de passer plus facilement, sans autant de contrôle, ce qui explique les mouvements symptomatiques que peuvent montrer les patients MH. Mais cela n’explique pas d’autres symptômes comme la dépression, l’angoisse, les troubles de la personnalité et du sommeil.

Ce que nous connaissons depuis un petit temps: le cortex cérébral dans la MH.

Image credit: Database for Life Sciences

Afin de comprendre les changements anatomiques visibles du cerveau et de pouvoir les associer avec les connaissances cliniques, une documentation très précise était nécessaire. Pendant des dizaines d’années, cette documentation se passait au cas par cas, mais en 1980 un groupe de chercheurs a mis sur pied un sytème de gradation pour standardiser et classifier les changements anatomiques observés lors des examens d’autopsie de cerveaux touchés par la MH. A la tête de cet effort se trouvait Jean-Paul Vonsattel, un des auteurs de ce nouveau système. Pendant une trentaine d’années, des centaines de cerveaux ont été étudiés et classifiés en se basant exactement sur les critères de ce nouveau système, ce qui a permis de montrer que la perte de cellules du striatum s’accompagne de changements bien spécifiques dans d’autres régions du cerveau, en suivant une chronologie et un mouvement bien précis.

Une région bien typique est est plus particulierement celle du cortex cérébral et des dégâts qu’on y observe. Le cortex cérébral est impliqué dans les « hautes » fonctions du cerveau, comme la pensée, la mémoire, la prise de conscience et la reflexion.Le cortex se trouve dans la partie la plus externe du cerveau, juste sous le crane osseux, et il recouvre tout le cerveau, à l’image d’un casque.

Les dégâts qui se produisent dans le cortex peuvent être évalués au moyen de la classification de Vonsattel et d’autres échelles de mesure anatomiques, et ils peuvent être confirmés par des techniques d’étude de tissu sophistiquées. Par exemple, en se basant sur les observations faites au microscope et sur des analyses statistiques, on peut estimer le nombre de cellules dans chaque partie du cerveau. Ces techniques ont montré une réduction progressive du volume du cortex cérébral et du nombre de cellules du cortex au cours de la MH. Comme ces cellules corticales sont absolument essentielles au préservement des capacités mentales et de la personnalité, leur perte peut provoquer une foule de troubles mentaux et du comportement que l’on retrouve dans la MH, tels que la dépression ou des difficultés de concentration.

Ce que nous connaissons depuis moins longtemps: les images de Huntington dans le cerveau vivant.

«De façon surprenante, les choses que les anatomistes du début du vingtième siècle avaient trouvé sont confirmées de nos jours grâce à des techniques moderne de coloration ou des méthodes d’imagerie vivante. En résumé, les nouvelles et anciennes connaissances confirment que la MH n’est pas juste un problème du striatum – c’est un trouble multisystémique qui affecte l’entièreté du cerveau et du corps»

Si la classification de Vonsattel et d’autres échelles anatomiques quantitatives ont aidé les chercheurs à étudier le parcours des changements dégénératifs de la MH, le développement de méthodes plus sophistiquées nous a ouvert de nouveaux horizons et nous a permis de visualiser la pathologie elle-même, comme les dégâts dans des couches cellulaires bien spécifiques ou l’accumulation de la protéine de Huntingtine. Bien que les données d’autopsie continuent à nous permettre d’améliorer notre connaissance de la maladie, de nouvelles technologies de recherche ont joué un rôle important.

Avec l’arrivée des techniques d’imagerie comme l’ imagerie par résonnance magnétique, ou IRM, comme outil de routine de recherche et de procédures médicales les années 1990 et 2000, il est devenu bien plus facile d’étudier les porteurs de la mutation génétique et d’observer leurs symptômes au fil du temps. Des études longitudinales de neuroimagerie (qui prennent des images du cerveau à des intervalles réguliers au cours des années) ont confirmé que les dégâts du striatum progressent rapidement, tandis que ceux du cortex cérébral, et d’autres parties du cerveau, progressent moins vite. Les scanners modernes nous permettent même de voir des changements dans le cerveau avant même l’apparition de symptômes évidents; ceci pourrait s’avérer utile dans le futur comme outil de diagnostic mais aussi pour déterminer quand commencer un traitement.

L’IRM et les autres technologies d’imagerie sont les seuls moyens par lesquels on peut étudier le cerveau humain vivant tout en observant les changements vécus par un individu au cours du temps. Bien que le système de classification et les observations anatomiques du siècle passé ont décrit des changements observés dans le cerveau entier, on s’est tellement concentré sur le striatum et le cortex ces dernières années que l’on a finalement négligé le reste du cerveau. Observer le cerveau dans sa totalité sur des dizaines d’années, au moyen de ces nouvelles technologies d’imagerie, nous a permis de constater létendue des dégâts, et dès lors, de nous concentrer de nouveau sur de régions du cerveau qui jusqu’ici avaient été délaissées.

Ce que nous connaissons grâce aux nouvelles données: les autres régions du cerveau.

Image credit: Anatomography maintained by Life Science Databases(LSDB).

Dans leur livre, Rüb et ses collègues se sont aussi concentrés sur trois parties du cerveau: le tronc cérébral, le thalamus et le cervelet. Le tronc cérébral est l’endroit où la moëlle épinière rencontre le cerveau, et il contrôle les activités involontaires comme la respiration et le clignement des paupières. Le Thalamus ressemble à une collection de station relais proches du centre du cerveau, qui transmettent des messages d’une région à l’autre. Un peu comme un centre d’appels téléphoniques où une foule d’opérateurs attendent de connecter l’appel d’une personne vers une autre. Le Cervelet est la partie postérieure du cerveau, il contrôle les mouvements involontaires et structurés pour maintenir l’équilibre et assurer un mouvement de marche fluide.

Des études récentes qui ont utilisé toute une variété de techniques, depuis l’examination de tissus d’autopsie jusqu’aux images de scanners, ont trouvé des dégâts dans ces régions cérébrales. Ceci pourrait expliquer certains symptômes qui ne sont pas dûs à la perte de cellules du striatum, comme les problèmes de déglutition (fonction contrôlée par le tronc cérébral), des anomalies des mouvements oculaires (dans lesquels le thalamus est impliqué), ou problèmes de posture et de marche (controlés par le cervelet).

L’impact,aujourd’hui: recherche et traitement.

Une des grandes théories qui émerge de toutes ces découvertes est que la MH progresse dans le cerveau, d’une région à l’autre, en suivant des connections anatomiques précises. Donc, si les cellules du striatum meurent, elles ne transmettent plus de message au thalamus et au cortex; et comme elles ne reçoivent plus de messages, les cellules de ces régions se mettent à leur tour à mourir. C’est un peu comme dans le cas de muscles qui s’atrophient s’ils ne sont pas utilisés. Ces muscles arrêtent de communiquer avec d’autres muscles et bien vite plusieurs régions interconnectées sont touchées.

Image credit: Images are generated by Life Science Databases(LSDB)

Comme nous l’ont montré les données d’autopsie et les études d’imagerie, au cours de la MH, le striatum dégénere rapidement, tandis que le cortex, thalamus, tronc cérébral et cervelet changent beaucoup plus lentement. Il manque encore beaucoup de pièces à ce puzzle compliqué qu’est la MH -comme par exemple, pourquoi le striatum est-il si durement touché, et pourquoi des symptômes sans rapport avec le mouvement apparaissent souvent en premier lieu?

De façon surprenante, les choses que les anatomistes du début du vingtième siècle avaient trouvé sont confirmées de nos jours grâce à des techniques moderne de coloration ou des méthodes d’imagerie vivante. En résumé, les nouvelles et anciennes connaissances confirment que la MH n’est pas juste un problème du striatum – c’est un trouble multisystémique qui affecte l’entièreté du cerveau et du corps, et nous devons en tenir compte lorsque l’on met sur pied de nouveaux essais thérapeutiques. Prendre du recul nous permet de faire le point sur ce que nous avons découvert depuis que le nom de Georges Huntington est devenu malheureusement célèbre – et cela permet aux scientifiques modernes de voir où nous en sommes tout en essayant d’identifer de nouvelles pièces de ce puzzle.

Pour plus d’informations sur notre politique de divulgation, consulte notre FAQ…